L’histoire

- Accueil

- Votre commune

- L’histoire

L'histoire de notre commune

Le grand air, les espaces, les points de vue, la proximité du bassin d’emploi d’Epinal, associés à l’installation d’un groupe scolaire modèle et d’une usine de rubans décoratifs dans la dernière décennie donnent à Uzemain tous les atouts d’un village moderne et dynamique.

Nos concitoyens, en constante augmentation depuis 1975, font preuve de solidarité et d’engagement au sein de multiples associations dont la Fête de l’œuf est, chaque fin juillet depuis 20 ans, le point d’orgue des événements festifs que notre communauté organise.

Une présence humaine est attestée pendant les IIIe et IVe siècles essentiellement le long de la vallée du Côney par la découverte d’assez nombreux vestiges gallo-romains (statues, éléments de monuments funéraires et d’habitats, voie pavée découverte en 2008).

Les premiers écrits relatifs au village datent du XIe siècle pour Thiélouze et du XIIIe siècle pour Uzemain (Les Forges).

Le dénombrement (recensement) lorrain de 1594 – dit d’Alix – prend acte de la répartition administrative du territoire de la commune, valable jusqu’à la révolution de 1789 :

- Les hameaux nord et ouest du Coney ; Meloménil, Thiélouze, Naimont sont du Ban de Girancourt dépendant à la fois du duc de Lorraine et du chapitre de Remiremont

- La Forge n’est habitée qu’à partir de l’installation de la forge Gaudel autorisée par le duc Léopold en 1698/1700

- Le Roulon ne prend essor qu’après la construction de la « vieille route de Bains » vers 1745

- Le Centre ne devient le centre nerveux du futur village qu’avec la reconnaissance en paroisse autonome de l’église en 1702

- Clairegoutte et La Xatte sont du ban d’Arches à autorité duale aussi

- Uzemain-les-Forges est ducale ; c’est un fief des seuls princes lorrains

Ainsi, il est important d’écrire et d’assurer que le village a toujours été lorrain depuis la création de la Lotharingie (en 840). Il est vrai, aux marches, dans la mesure où certaines communes limitrophes au sud ont, peu ou prou, à un moment ou à un autre, été du comté de Bourgogne ou de Franche-Comté.

Il est également capital de reconnaitre le rôle fédérateur de la paroisse qui permet aux habitants de résister aux pressions seigneuriales, d’assurer leur éclosion sociale en devenant, à la mesure des temps, propriétaires de fait des terres qu’ils cultivent. C’est si vrai que les communes sont créées en 1790 à l’identique des territoires paroissiaux.

XIXe siècle

En 1792, deux communes distinctes se forment au sein du canton de Xertigny : Uzemain-les Forges et Uzemain-la Rue. Elles sont réunies par ordonnance royale le 20 mai 1839 avec comme chef-lieu Uzemain-la-Rue, devenu depuis Uzemain. Par ailleurs, l’enquête conduite auprès des registres d’état civil de la période 1804/1824 permettant l’évaluation du nombre de conjoints ayant signé leur acte de mariage de leur nom confirme pour le village l’excellent classement du département au niveau de l’alphabétisation.

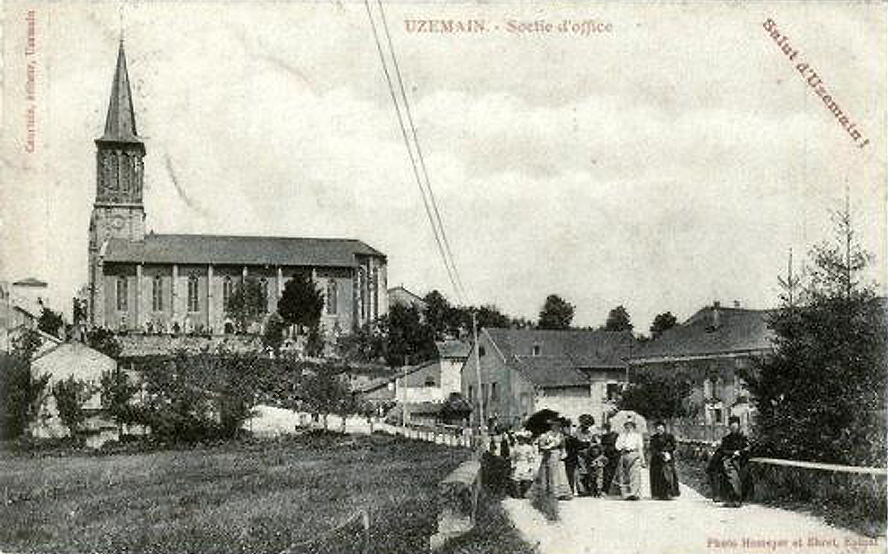

Pour le village, le XIXe siècle est celui du renforcement de l’identité communale avec la réalisation de grands projets tels qu’en 1860/1861 l’édification de la nouvelle église de facture néogothique et en 1880/1882 la construction du groupe écoles-mairie-poste :

- Ces bâtiments racés deviennent ainsi le centre nerveux visible de la commune et sa fierté

- La mise en place d’une école dans chaque hameau permet le maintien de la vitalité nécessaire à la cohésion de l’ensemble et devient le garant de l’égalité des chances vivement souhaitée par la IIIe République

- L’exode rural concerne notre commune comme toutes ses semblables à vocation agricole. Les métiers du tertiaire et les villes industrielles ont besoin du « trop plein » des campagnes

XXe siècle

Les deux guerres de la première moitié du XXe siècle touchent durement notre village.

C’est ainsi que 75 de nos jeunes meurent au champ d’honneur entre 1914 et 1918. Le bombardement allemand d’artillerie du 18 juin 1940 tue deux de nos concitoyens et endommage gravement notre église. Ces deux faits ne sont que les traductions de malheurs bien plus nombreux supportés par les habitants pendant ces cruelles années.

Après chacun des conflits, le dynamisme des maires et de leurs conseils permet cependant de panser les plaies et de repartir vers de nouveaux projets communaux et intercommunaux comme l’électrification dans les années 1920 ou la distribution de l’eau dans la décennie de 1950

2 rue de la mairie

88220 Uzemain

Lundi : 8:30 – 12:00 | 14:00 – 18:00

Mardi : 13:30 – 18:00

Mercredi : 08:30 – 12:00 | 14:00 – 17:00

Jeudi : 13:30 – 18:00

Vendredi : 08:30 – 12:00 | 14:00 – 17:00

Samedi : Fermée

Dimanche : Fermée